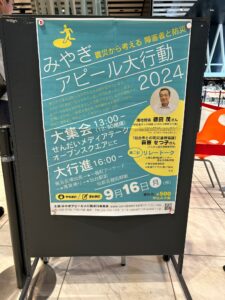

宮城アピール大行動2024

宮城アピール大行動2024に参加してきました😃

昨年、れいわ新選組の木村英子参議院議員が登壇すると聴き、参加したイベント😃

凄く良いイベントだったので、よし❗️来年も参加するぞーと、鼻息荒くしてました。

それから、運営に携わっている永田さんと松本さんとFacebookで繋がり、随分前からメッセンジャーで情報いただいてました😃

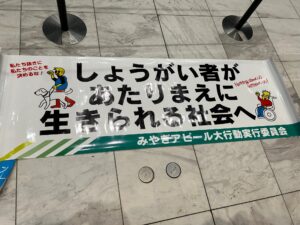

様々な当事者団体が集い、切磋琢磨しながら、政治に働きかけていく。

まさに、マクロソーシャルワークを展開しているのも魅力です😃

さて、会場についたら、麦の会コッペさんのクッキーとパンを購入😃

あまり甘くないけど、美味しいんですよ😋

そして、登壇された、ゆめ風ネット加賀の徳田さんご紹介のトートバッグ👜(売り上げが能登の支援になります)を購入😃👍

他に募金も😃

ここから本編の感想。

【第一部】

①能登半島地震現地報告

ゆめ風ネット加賀・ひまわり教室元代表、徳田茂さん

・能登は木造で耐震化がされていない建物が多かった。

・6ヶ月経っても解体が進まなかった。

・発災直後から、水、オムツ、ウェットティッシュ、紙コップ、紙皿、凝固剤、パンなどを福祉事業所に届けている。

・3ヶ月経った頃から生産活動が再開されたため、事業所で作ったものを買い、金沢で売る活動をしている。

・能登で働く職員は、『大変だったね』と知人から言われ辛い気持ちになった。震災は過去のことではない。

・ほとんどの事業所が被災。スタッフも被災し、事業所まで来れない。または、家族と他の自治体へ避難し、スタッフが足りず、今でも従来の活動ができていない。

・利用者が減り、事業所の収入が減っている。

・行政からの財政支援はない。

・商品の買い手がいなくなった。

・珠洲市、輪島市では、7ヶ月で人口減少率が7%を超えた。

②仙台市との防災連携協議

てんかん協会宮城県支部

萩原せつ子さん

・てんかんについて正しく理解されず、誤解や偏見がある。

・てんかんは服薬でコントロールでき、遺伝病ではない。

・発作は様々で、けいれん発作が無い人も多い。

・東日本大震災では、薬が手に入らない、病院と連絡がとれない、相談するところがないなどの状況に陥った。

・てんかんの人への差別や偏見があり、てんかんを隠していたためにSOSが出せない人も多かった。→てんかん電話相談を開始した。

・他団体との連携が必要。

・災害時医療相談窓口、障害や病気について理解啓発、行政などへの提言・要望。(みやぎアピール大行動、宮城県患者・家族団体連絡協議会との連携)

・今後は宮城県とも意見交換会をしていく予定。

【第一部感想】

能登の状況は、れいわ新選組議員から逐一情報が提供されているので、だいたい理解できました。

徳田さんと萩原さんに共通しているのは『地域との繋がりをつくること』

特に徳田さんは、行政の無力さを痛感し、自分達で動かれていました。

確かに、能登の状況を聞くと、特に県の動きが鈍い上に、状況把握ができていないため、政府の支援が薄くなる状況のようです。

また、徳田さんの話にはなかったのですが、『お役人も被災者』ということなんですよね。

隣接自治体のバックアップ機能が弱い上に、政府の支援が全く足りていない。

上下水道の開通がされていない地域が多いのに、政府は『復興が進んでいるかのように』支援を打ち切ってきています。

徳田さんのお話しは、地域の繋がりでがんばろうというものです。

それはとても大事ですし、能登ではそれが発揮されていると感じました。

一方で、それは長く続かない。

各事業所の状況を見れば、繋がりや支え合いだけではなんともできない状況が記されていることからも明らかです。

行政は、市民の暮らしを守るもの。ここを強めていかなければ、『明日の能登は私達』になってしまうと感じました。

萩原さんは反対に、行政を動かして、大きく状況を変えていこうと考えてらっしゃるなと思いました。

まさに、マクロソーシャルワークです。

繋がりというのは大事です。災害時の薬の供給、医療機関の情報、支援者の所在など。実際はそんな情報共有が必要ということなんですね。

ただ、それを安定的に提供できるのは行政であって、そこにアプローチする必要があるということなんだと思いました。

【第二部】

①医療的ケア児(者)と防災

高橋実和子さん・桃子さん

・障がい者は家にいることも多く、いないわけではない。見えていない。

・震災時、支援物資をとりに行けない。ガソリン買いに並べない。

・電源の確保ができない。行政は、吸引器や呼吸器を支給するだけで無く、蓄電器も支給して欲しい。発電機と蓄電器は高額で、助成はない。

・ケアのある人、支援者は伝える努力が必要。

②訪問入浴について

脊髄性筋萎縮症当事者

サトウジュンコさん

・入浴は、褥瘡ができないように、清潔を保ち、血流を促す時間を作るのに効果的。

・週最低2回の入浴を希望している。

・昨年度までは、仙台市の訪問入浴利用回数は、6月から9月の4ヶ月間が月9回。他8ヶ月は月7回で、年度内92回。

・今年度は1ヶ月7回と、年度内プラス8回で、年度内92回で変わらず。

・回数が変わらない上に、複雑で利用しづらくなったし、週2回の入浴は実現されなかった。

・今年度12回分は自己負担。利用料は157,500円で、負担できない。

・在宅訪問事業は経営困難な上に、様々な地域の訪問入浴サービスを行うため、シフトなどが難しいのも理解している。

③県立精神医療センター移転問題をこう考える〜精神障害者の立場から〜

山本潔さん

・県が25キロも離れた富谷に精神医療センター移転を決めた理由は2つ。精神医療センターの老朽化に伴う早期新築の必要性。身体合併症への対応。

・前者は、がんセンター西側に土地があるので、そこに建て替え可能。後者はそもそも経営母体が違う病院間で、高度な医療連携は不可能。

・移転計画には患者の存在が無視されている。

・仙南地区に精神医療提供の空白地帯をつくることになる。

・仙南地区は、厚労省が掲げる『にも包括』の先進地区。街の資源を危機に陥れるのが、今回の移転計画。

・私達のことを私達抜きに決めるな。

④優生手術被害者とともに歩む

優生手術被害者とともに歩むみやぎの会

前野久美子さん

・優生保護法裁判は、2018年1月に仙台で始まった。

・今年7月3日、最高裁判所は国に対し、損害賠償の支払いを命じた。

・判決では、優生保護法の内容は違憲。76年前に法律を作ったのも違憲としている。

・国の責任は著しく重く苦しく、時間が経ったからといって責任は免れない。

・強制的に行った手術も、同意があって行った手術も、差別的な手術に同意を求めること自体が許されない。

・全国弁護団共同代表の新里宏二弁護士は『被害者が声を上げ、社会を変えられることを実証した』と強調した。

・しかし、ようやくスタート地点に立っただけ。

・優生連ホームページ内『優生保護法問題の全面解決に向けた提言』には国が取り組むべきことが書かれている。

『優生連ホームページ』

・9月28日には、フォトジャーナリストの安田菜津紀さんが、仙台市市民活動サポートセンターでトーク&座談会を開く。

・9月18日には、超党派議連が、補償などの内容をまとめる。

⑤会場から聴覚障害者団体の方

・手話言語条例がいろんな自治体で可決されてきている。

・名取で東北ろうあ者大会が開かれ、名取市長が全て手話で挨拶をした。

・名取では、小学校で手話教室を行ったり、手話奉仕員の普及をしている。

・映画『ぼくが生きてる、2つの世界』観てください。

【第二部感想】

歴史家の加藤陽子さんの言葉『基本的人権こそ既得権益。基本的人権は多くの屍の上に成り立つ』という言葉を思い出します。

また、人権とは何かという原点をいつも考えさせられます。

人権は優しさや思いやりではありません。

人権は国が保障し、国民がそれを国に求めていくものであり、人権は誰もが有しています。

地域で繋がりをつくることで、その地域の人権は守られるでしょう。ではそれ以外は?

今回もリレートークで多くのことを学びました。

制度の間にいる方々には、自費サービスを提供することで支援しようという動きがあります。

しかし、そのお金が出せなければどうなるんでしょう?

そこには人権の視点があるんでしょうか?

また、世の中には『制度は変えられない』『行政に言っても仕方がない』『文句を言わず、自分達で出来ることを』などという言葉が相変わらず飛び交っています。

でもそれは諦めでしかないと思っています。

障がい当事者が『声をあげて社会を変える』ことの重要性を教えてくれます。

医療制度研究会の本田宏さんも『明らめないこと』と教えてくれました。

今回も学ばせていただきました😃

ありがとうございました😃

この後行われたアピール大行進に続きます。